ЖАРКОЕ

ЛЕТО

1972-го

Начало

семидесятых

в Советском

Союзе характерно

обострением

движений

протеста самых

разных

направлений

и окрасов:

демократических,

монархических,

националистических

вплоть до

шовинистских,

национально-освободительных,

стала

актуальной

проблема

прав

человека и

нарушения

этих прав в "самой

демократической",

"самой свободной",

"самой

социалистической,

строящей коммунизм"

стране. Одним

из самых

заметных явлений

оказалась

борьба

еврейского

национального

меньшинства

"за право

репатриации

на свою

историческую

родину", в

Израиль.

Руководители

Бюро по

борьбе за

советских евреев

"НЕТИВ"

при

Канцелярии

Главы

правительства

Израиля

Нехемия

ЛЕВАНОН и Яка

ЯНАЙ

Попытка

захвата

самолёта,

аресты,

допросы и

судебный

процесс в 1970

году в Ленинграде

сразу

придали

еврейскому

национальному

движению

международный,

мировой

масштаб. Государственные

руководители

всех стран свободного

мира сразу и

безоговорочно

признали

справедливость

требований

советских

евреев на

право жить

национальной

жизнью в

стране, которую

они назвали

своей.

В

мае-июне 1972

года, ровно 35

лет назад,

состоялся

государственный

визит

американского

президента

Ричарда

Никсона в

Москву. Одной

из основных

тем его бесед

с престарелым

и

маразматичным,

как и сам

режим, советским

лидером

Леонидом Брежневым

была свобода еврейской

репатриации.

Из

Израиля в

различные

страны

Запада, для обеспечения

успеха

американо-советских

переговоров

в Москве,

вылетела

группа свежих

репатриантов.

Я, гражданин

страны с полугодовым

стажем, вдруг

оказался

сначала в

Лондоне, а

потом в Италии.

Об этой

поездке я

рассказал в

недавно законченной

автобиографической

повести

"Почитай

отца твоего

"

Предлагаю

читателям

фрагменты

этой повести,

относящиеся

к моему

европейскому

вояжу

мая-июня 1972

года.

БЫЛ

У МЕНЯ

ХОРОШИЙ ДРУГ

В

Израиль я

прилетел 6

декабря 1971

года, а в середине

мая

следующего, 1972

года ступил

на бетон

взлётно-посадочной

полосы столицы

некогда

Великой, а

теперь

просто Британской

империи.

К

лондонскому

агентству

"Аэрофлота"

меня ранним утром,

даже,

пожалуй,

ночью в

пятом часу,

доставил

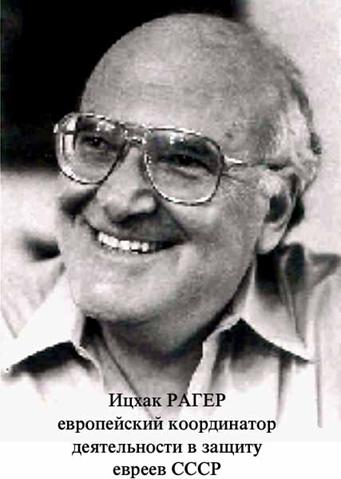

Ицхак Рагер,

представитель

Канцелярии

Главы

правительства

Израиля. "Их

вэл шпэ'тэр

нох кýмэн",*

пообещал, помахал

рукой,

подарил

широкую, типично

рагеровскую

улыбку, я

потом к ней

привык и

полюбил её, при

виде такой

искренней и

доброжелательной

улыбки

невозможно

было не

улыбнуться в

ответ тоже

искренне и

доброжелательно.

* Их вэл

шпэтэр нох

кумэн. (идиш)

Я позднее ещё

приду.

Забрал

меня Рагер в

такой

неурочный

час из тёплой

постели,

которую мне предоставил

Джордж Эвнин

на самое

короткое

время, потому

что спать мы

ушли далеко

заполночь.

Рагер,

привезший

меня к

Эвнинам из аэропорта,

посидел с

нами для

приличия

совсем

недолго,

раскланялся,

"завтра я

разбужу вас

рано,

ложитесь, не

засиживайтесь,

впереди

много

тяжёлой

работы" и

удалился.

Вдруг

меня осенило:

ведь я могу

отсюда позвонить,

ну, хотя бы

попробовать

позвонить

авось

дозвонюсь! в

Москву. Перед

отъездом из

Израиля я

несколько

ночей не

расставался

с телефонной

трубкой

безуспешно.

Вдруг

меня осенило:

ведь я могу

отсюда позвонить,

ну, хотя бы

попробовать

позвонить

авось

дозвонюсь! в

Москву. Перед

отъездом из

Израиля я

несколько

ночей не

расставался

с телефонной

трубкой

безуспешно.

Клара!

кричал я

двоюродной

сестре. Она

собиралась

подавать

документы на

выезд; решив

порвать

всякие

отношения с нелюбимой

родиной и

опостылевшей

властью, она

отпустила

тормоза и

головой

вперёд бросилась

с обрыва

здравого

смысла в пропасть

предвыездной

активности.

Клара, что у

вас слышно?

У нас,

отвечала

Клара, у нас

В этот

момент рука

советского

оператора включала

рубильник

станции-глушилки,

и мне приходилось

прекращать

несостоявшийся

международный

контакт.

Где-то в

глубине трубки,

за тридевять земель

в тридесятом

царстве,

что-то

произносила

в микрофон

моя двоюродная

сестра Клара,

я даже

улавливал за

воем

глушилок

звучание её голоса,

но

расслышать, а

тем более

извлечь какую-либо

информацию

из

непробиваемого

чёрного рёва

было немыслимо.

И тут

меня осенило:

ведь я могу

отсюда, из

Лондона, позвонить,

ну, хотя бы

попробовать

позвонить

авось

дозвонюсь! в

Москву.

Джордж,

обратился я к

Эвнину.

Джордж, я не мог

из Израиля

докричаться

до Москвы, а

там что-то

происходит,

туда уже прилетел

Никсон.

Джордж

поднял

телефонную

трубку:

Диктуйте

номер.

Разговор

может дорого

стоить

Оставлю

детям чуть

меньшее

наследство.

Диктуйте.

Клара!

закричал я в

трубку,

Клара, я

звоню из

Лондона. Что

у вас

происходит?

Вчера

арестовали

Слепака,

Польского, Престина,

она

торопливо

называла

фамилии. Клара

скороговоркой

успела

перечислить всех,

и только,

назвав

последнюю

фамилию, решилась

перевести

дыхание. В

этот момент

загудело.

Загрохотало.

Заревело

ОНО, советское

глушение.

Однако,

фамилии уже

были названы

и услышаны.

Это

всё?

удивился

Джордж, взяв

из моей руки трубку.

Этого

достаточно,

Джордж, я

узнал всё что

нужно.

Спасибо.

Ночью,

в половине

четвёртого, в

дверь коротко

позвонил

Рагер одним

прикосновением:

"цьзьнь".

Я

решил, что

будешь

сидеть около

"Аэрофлота",

сказал он. И

советское посольство,

и

консульство

находятся в

тихих удалённых

углах

Лондона, а

нам нужна

огласка, внимание

прессы,

какой-нибудь

скандал. Это

лучше всего

делать около

"Аэрофлота"

в центре

города.

Журналисты

уже знают.

Ребята-студенты

привезли

спальные

мешки для

меня и, на

всякий

случай, для

себя. Влезать

в мешок я не

стал, а сел на

него, чтобы

зад не мёрз

на голом

асфальте.

Не

обращай на

нас внимания,

сказал мне

на плохом

немецком

языке

низкорослый

крепыш, по-английски

я его не

понял, сказал

ему "russisch, deutsch oder yidisch", он кивнул,

ответил "I understand" и

перешёл на

чудовищный, с

тяжёлым

английским

акцентом, но

вполне

разборчивый

немецкий.

Впрочем, не

исключаю, что

это был идиш, из-за

акцента и

массы английских

слов

различить

эти языки в

его интерпретации

было

невозможно.

Три

парня, стоя

на коленях,

повозились у

меня за

спиной,

пожелали "good Night", сели

в маленькую,

почти

игрушечную

машинёшку и

слиняли.

До

самого утра

вокруг нас

ошивались

какие-то люди,

по виду

студенты, и я

подумал:

"Неужели им больше

нечего

делать в

такой-то час!"

Они беседовали

друг с

другом, о

чём-то

договаривались,

кивали,

пожимали

руки,

подходили ко

мне, кое-кто

мог объясниться

по-русски. Я

догадался:

среди них много

беженцев из

Чехословакии

и Венгрии, я

даже стал

различать их

по акценту.

Рагер

всё

прекрасно

организовал.

Часов

в семь

привезли

пачку то ли

объявлений,

то ли

листовок и

плакаты с

портретами: Эдуард

Кузнецов,

Сильва

Залмансон,

Рут Александрович,

Рейза

Палатник, наш

свердловчанин

Валерий

Кукуй целая

картинная

галерея.

Вынесли из

подоспевшей

машины стремянку,

двое быстро

вскарабкались,

наклеили

плакаты на

безбрежные

окна, а

вернее прозрачные

стеклянные

стены

"Аэрофлота",

всё

немногословно,

по-деловому,

никакой суматохи,

неразберихи,

чётко, как

при проведении

боевой

операции.

Подошёл

Рагер,

наклонился,

поднял одну

из пачек,

разорвал

бумажную

ленту и со словами

"Вэйст вос hэйст

карýз?"*

подал мне

пачку

листовок.

Их

вэйс, вэр из

гэвэ'н

Карýзо**,

продемонстрировал

я эрудицию и

хрипловатым

речитативом

с претензией

на bel canto

исполнил

"Са-анта-а-Лю-у-чи-и-я,

Са-анта-а-Лючи-и-я".

* Вэйст

вос hэст

каруз? (идиш)

знаешь, что

такое

"каруз?"?

** Их вэйс,

вэр из гэвэн

Карузо (идиш)

я знаю, кто

был Карузо.

Рагер раскатисто

захохотал.

Не

Карýзо, а

карýз. Это, он

извлёк

по-английски

напечатанную

листовку с

незаполненными

строчками

под текстом,

для сбора подписей.

Скоро

люди пойдут

на работу,

объяснил Рагер.

Будешь

протягивать

прохожим,

кто-нибудь да

подпишет.

Внезапно,

словно

открыли шлюз,

мимо меня хлынул

людской

поток (или

потоп!). У

толпы, как будто

она являлась

единым

многоголовым,

многоруким и

многоногим

организмом,

был

сосредоточенный

вид и решительная

походка. Люди

шли по

тротуару в

двух противоположных

направлениях,

одно течение

втекало в

другое,

проходило

встречную

стремнину

насквозь, не

завихряясь,

не сливаясь,

не перемешиваясь.

Я огляделся

и, неся перед

собой листы и

ручку,

ринулся в

гущу.

Большинство

прохожих

спокойно

проходило

мимо меня.

Некоторые,

взяв в руку

листовку,

просматривали

её и молча

возвращали.

Лишь самая

малость

останавливалась,

задавала

какие-то

вопросы,

ставила

подпись и записывала

личные

данные:

возраст,

адрес, даже

номер

телефона.

Смуглокожий

пешеход

спросил:

Господин

собирает

подписи "за"

или "против"?

Джордж

коротко

объяснил.

Простите,

зачем же я

буду это

подписывать? Я

не еврей!

Вам

безразлична

судьба

советского

еврейства,

задавленного

и

бесправного?

Я не

еврей, я араб!

А-а-а,

понимающе

протянул я.

Что

значит "А-а-а"!

негромко

одёрнул меня

мой переводчик

и опять

обратился к

прохожему:

Существуют

общечеловеческие

ценности

Араб

решительно

взял из моей

руки "стилó", поставил

две подписи:

слева

направо

по-английски

и справа

налево

по-арабски.

Успехов, пожелал

он и слился с

течением.

Толпа

образовалась

вокруг меня

поздним утром,

часов около

десяти.

Пожилые люди

в тёмных

костюмах с

галстуками,

иногда в

плащах и

пальто, они

подходили ко

мне, манерно

пожимали

руку, слегка

наклоняя при

этом голову.

Беженцы из

Германии,

тридцатые

годы,

коротко сказал

Джордж. Ваш

переводчик

тоже будет

немец.

Немецкий

еврей. Он

совсем

молодой

человек,

студент, его

родители из

Германии.

А

откуда у него

русский язык?

удивился я.

Ниоткуда. Вы

будете

говорить

по-еврейски,

а он понимает

по-немецки,

справитесь,

улыбнулся

Джордж.

Другого

варианта мы

не нашли.

Рагер

стоял в

стороне,

возвышаясь

над "немцами";

мне до сих

пор

непонятно,

как с подобным

ростом можно

было служить

в разведке,

да ещё так

успешно, как

это делал Рагер.

Вам

понравилась

его затея с

дверью?

спросил

Джордж.

Его

затея? Это

его?

удивился я. А

я решил, что мальчишки

порезвились.

Все

его затеи

мальчишеские.

Операция

"Ы" с

аэрофлотовской

дверью история

весёлая и

занятная.

Ночью,

неожиданно промозглой,

особенно под

утро,

какие-то ребятишки,

стоя на корточках,

повозились у

меня за

спиной. Утром

оказалось,

что дверной

замок они

забили размятым

пластилином.

На холоде

масса застыла,

и когда

утром, в

половине

девятого,

прибывшие на

работу

сотрудницы

"Аэрофлота"

попытались

отомкнуть

дверь, замок

не поддался,

в него даже

не вошёл ключ.

Пока

вызывали

слесаря, пока

приехало посольское

и

консульское

начальство,

пока суд да

дело, все

сотрудницы

агентства в

ожидании выстроились

цепочкой у

двери как

раз под

портретами

арестованных

и осуждённых

в СССР евреев.

Нагрянула

толпа теле и

фоторепортёров,

погалдели,

поснимали

Ко

мне подошёл

разъярённый

советский

консул.

Вы

крысы, зло

сказал он.

А

корабль-то

тонет,

одарил я его

светлой улыбкой.

Вам придётся

спасаться

вплавь,

господин

консул

Жжж

прожужжал он

одним

намёком,

слОва, однако,

не закончив,

а так

хотелось

жида обозвать

жидом

жжж,

подхватил я и

закончил

слово за

него, но

по-своему:

О-па.

Через

несколько

часов

принесли

свежие газеты.

Сразу

бросался в

глаза

фотоснимок "Аэрофлота",

он

красовался

на первой

странице:

высокие

стеклянные

окна и двери,

портреты

"узников

совести", под

ними я и

рядом линеечка

вдоль стены:

служащие

офиса, в основном

женщины. Мне

перевели

подпись: "Сотрудники

советской

авиакомпании

"Аэрофлот"

протестуют

против

антиеврейских

судебных

процессов в

их

собственной

стране".

Утром

следующего

дня Джордж

рассказал: в

вечерних

телевизионных

программах

большинства

западных

стран сюжет

был развит со

всем

размахом, на

который были

способны

"продажные

буржуазные

средства массовой

информации".

А

Ицхак Рагер,

служивший в

Лондоне в

скромной

должности

консула,

стоял в

сторонке и одобрительно

улыбался.

о

Рагер

всё

прекрасно

организовал.

К акции было

приковано

внимание

прессы, меня

много

интервьюировали,

в ещё не

совсем

наступившем

утре

мелькали

блицы.

Пришёл, опираясь

о палку,

старик,

обратился ко

мне на идише

с английским

акцентом.

Депутат

парламента,

сказал Рагер,

когда старик

ушёл. Палата

лордов

Пришли

женщины

группкой,

милые,

моложавые.

Финф

ун

драйцикйóрике

вайбер*,

улыбнулся им

вслед

израильский

консул. А

мэхáйе!..**

Я

удивлённо

взглянул на

него.

Это

наш

еврейский

цúмэс,***

улыбка не

сходила с

лица консула.

Еврейский

цимэс к

русскому

столу.

* Финф ун

драйцикйорике

вайбер (идиш)

тридцатипятилетние

женщины.

** А мэхайе!..

(идиш)

удовольствие!..

***

цимэс (идиш)

национальное

блюдо из

моркови с

мясом. В иносказательном

смысле

выражает

превосходную

степень

какого-либо

явления.

Цимэс

это хорошо,

отозвался я.

Для чего

израильскому

дипломату

подавать к

русскому

столу еврейский

цимэс?

Для

них он

отрава. Вот

для этих. Он

кивнул в сторону

проходивших

мимо нас сотрудниц

"Аэрофлота".

Одна из них

взглянула на

портреты

арестованных

в СССР евреев

портреты

уже были

развешаны высоко

над нашими (и

их) головами

и демонстративно

сплюнула.

Вот видишь?

улыбнулся Рагер,

ей уже

противно.

(Через

много лет мне

довелось

оценить кулинарные

способности

мэра

Беэр-Шевы и

моего друга

Ицхака Рагера:

он прекрасно

готовил

цимэс!)

Окружавшие

меня пожилые

лондонцы

негромко

переговаривались

по-немецки,

который я

понимал с

детства,

некоторые

знали и идиш,

поэтому в

общении с

ними у меня затруднений

не было.

Йидн,*

обратился я

ко всем

вообще и ни к

кому в

частности.

Евреи, откуда

я могу позвонить

в Израиль?

Мне нужно срочно передать

Ich habe hier

Ich habe da

ein

Office

как-то очень

по-школьному,

по-ученически

предложил

мне

постоянно

находившийся

около меня не

очень

молодой приземистый

коренастый

человек в

сером плаще

поверх тёмносинего

пиджака, при

галстуке и

шляпе. Kommen Sie mit mir, bitte.***

* Йидн (идиш) евреи.

** Ich habe hier

Ich habe

da

ein

Office

(нем.) У меня

здесь

У меня

тут

имеется

офис.

*** Kommen Sie mit mir, bitte.

(нем.)

Пройдите со

мной,

пожалуйста.

В

Лондоне вас

встретит наш

человек,

сказал мне в

Тель-Авиве

Яка Янай. Не

отрывайтесь

от него ни на

миллиметр. Он

должен знать

о каждом

вашем шаге.

А я

Ничего не

сказав

Рагеру

думая только

о возможности

позвонить в

Израиль я

ринулся в

незнакомом

городе, в

чужой стране

за

случайным человеком,

говорившим

на плохом

немецком с ярко

выраженным

русским

акцентом (на

эту деталь я

обратил внимание

позднее,

задним умом).

Мы

свернули за

угол, вошли в

подъезд,

поднялись по

лестнице на

один этаж

(почему не

воспользовались

лифтом?),

незнакомец

отпер дверь,

и мы

оказались в

просторном

бюро,

напоминавшем

туристическое

агентство: на

стенах

развешаны

плакаты с

видами горных

пейзажей,

живописных

водопадов,

черепичных

крыш.

Herr

обогнул

массивный

письменный

стол, задвинутый

в глубокую

нишу, сел в

кресло,

указал мне на

кресло по

другую

сторону

стола.

Sitzen Sie, bitte,*

предложил

гостю хозяин

всё ещё

по-немецки (а

мог бы уже перейти

на русский). Wohin

wollen Sie telephonieren?**

И он раскрыл

лежавшую на

столе толстую

тетрадь.

* Sitzen Sie, bitte (нем.)

Садитесь,

пожалуйста.

** Wohin wollen Sie telephonieren?

(нем.) Куда вы

хотите

позвонить?

Я

полный идиот!

продиктовал

ему два

тель-авивских

номера: Яки

Яная и

Нехемии

Леванона.

Он

старательно

записал,

положил на

стол ручку,

передумал и

вложил её в

карман пиджака

поднял на

меня

выпуклые с

красными

прожилками

глаза

перед

моим взором замаячил

его крупный,

утолщённый

на конце,

изрисованном

ветвистыми

лиловыми

сосудиками,

багровый нос.

Тогда мне ещё

неведом был

гарик "Не

стесняйся,

пьяница, /

Носа своего. /

Он ведь с

нашим

знаменем /

Цвета одного".

Знай я эти

замечательные

стихи раньше

и обрати

внимание на

нос

пригласившего

меня к себе Herr'а,

может быть я

и вспомнил бы

наказ Яки

Яная, как

знать, как знать!

Но в жизни

нет места

сослагательному

наклонению

Он

поднял на

меня

выпуклые с

красными

прожилками

глаза

утвердил

пятерню поверх

тетради, в

которой

только что

записал номера

телефонов

двух

руководителей

одной из

спецслужб

Израиля

А

теперь вы

расскажете

мне, в каких

отношениях

состоите с

этими двумя

господами,

сказал он

уже,

наконец-то,

по-русски.

Я

мысленно

заёрзал в

кресле, лоб

мой вспотел,

сердце

ухнуло и

рухнуло в

бездну.

Ой,

простите, я

ошибся,

залепетал я,

одну минутку

я дал вам

совсем не те

номера

одну

минутку

вот

лучше этот,

торопливо я

назвал

телефонный

номер Володи

Зарецкого.

"Он-то уж

сразу

догадается

перезвонить куда

надо",

лихорадочно

соображал я.

Володя

заведовал

лабораторией

в институте

имени

Вейцмана, он

хорошо знал и

Яку, и

Нехемию.

Не

принимайте

меня за

идиота,

резко оборвал

багровоносый

товарищ в

сером плаще.

Не

повернув

головы качан,

я каким-то

чутьём учуял,

как за моей

спиной

открылась боковая

дверь и из

неё вышел

высокий

широкоплечий

молодой

мужчина. Он

прошёл к входной

двери, встал

перед ней,

перегородив

дверной

проём, ноги

его были

широко расставлены,

кулаки

воткнуты в

бока "руки в

боки", как

говорила моя

мама. Я не

оглядывался

на него, но

отчётливо

видел каждое

его движение.

Ещё

перед моим

отъездом в

Англию по

Би-би-си

рассказывали

о

бесчинствах

КГБ в британской

столице.

Пиздец,

чётко и

обречённо

подумал я. Не

исключено,

что сей

скабрезный

монолог был

мною

произнесён

вслух, потому

что товарищ

удивлённо переспросил:

Что?

Что вы

сказали?

Ни

повторить, ни

ответить ему

я не успел.

Три

невысоких

мальчика

мне они

показались

совсем

пацанами

двумя

ударами выставили

дверь вместе

с громилой.

Никто из присутствовавших

в комнате

персонажей никак

не

отреагировали

на появление

новых, не

предусмотренных

сценарием

статистов.

Мальчики

подошли ко

мне,

приподняли

за локти,

вынули из

кресла и

повели (или понесли?)

по лестнице

вниз, наружу,

налево-до-угла-и-ещё-раз-налево.

Над толпой

возвышалась

голова

Рагера. Он увидел

меня,

заулыбался.

Тебе

было сказано:

не

отрываться

от него ни на

миллиметр,

произнёс

один из мальчиков,

передавая

меня шефу как

эстафетную палочку

с рук на руки.

Произнёс, и

мальчики

исчезли,

слились с

толпой.

Сегодня я пытаюсь

припомнить,

на каком

языке была

произнесена

эта фраза. На

русском? Или

на английском?

Или, может

быть, на

немецком или

на идише? Я понял

каждое

сказанное

мне слово, но

на каком

языке

говорили со

мной мои

спасители? Не

могу

вспомнить

о

Прошло

семнадцать с

половиной

лет.

Приближался

осенний

праздник Рош-hашана,

новый год. В

1989-ом он выпал,

кажется, на

сентябрь.

Ежегодно,

кроме

близких

друзей и

родных, я поздравлял

с

праздниками

перед Песах и

Рош-hашана

Нехемию

Леванона, Яку

Яная и

Лидушку

Словину из

Дома Жаботинского.

За

несколько

дней до

наступления

еврейского

Нового года я

позвонил

Нехемии. Он

долго кашлял,

прикуривал

одну

сигарету от

другой, из

телефонной

трубки несло

едким дымом,

Нехемия всё

кашлял и

откашливался.

Наконец,

выслушал мою

стандартную

поздравительную

тираду,

пожелал мне

"того же

самого" и

нацелился

положить на

рычаг трубку.

Нехемия,

остановил я.

Помнишь, в 1972

году ты посылал

меня в

Англию? Там

мною

занимался

симпатичный

еврей, Ицхак

Рагер. Я

понимаю, что в

вашей службе

не принято

задавать

вопросы где

служит

такой-то, чем

он занимается,

как можно с

ним встретиться.

Мне хочется

пусть не

напрямую, хотя

бы через тебя

передать

ему поздравление.

Как это

сделать?

Скажи

мне: ты что,

кхе-кхе-кхе,

ты

сумасшедший?

Похоже?

Не то

слово, кхе-кхе-кхе.

Извини

Скажи,

ты газеты

читаешь?

Не-а.

И не

знаешь, что

Рагер бежит в

мэрию? ("Бежит

в мэрию".

По-русски

следовало бы

сказать "баллотируется

в мэрию",

"выставил

свою кандидатуру"

и т.п. Но

Нехемия, в отличие

от Яная,

разговаривая

по-русски,

продолжал

думать на

иврите.)

Не-а

Рагер

бежит в вашу

мэрию, в

Беэр-Шеве.

Помоги ему.

У тебя

есть номер

его телефона?

Или у

меня есть его

номер? Ты что,

забыл, с кем разговариваешь?

Извини. Я

записываю.

Тебе

прочитать из

блокнота или

выбрать из

памяти?

Я

думаю, что из

памяти, из

ТВОЕЙ памяти,

будет точней

любого

блокнота.

Ты

хороший

ученик,

быстро

усвоиваешь

так говорят

по-русски:

усвоиваешь?

Усваиваешь.

Да-да,

быстро

усваиваешь

уроки.

Я тебя

слушаю.

Нехемия

продиктовал

мне телефонный

номер.

Помоги ему,

он хороший

человек.

Бусделано.

Что ты

сказал? У

меня

проблемы с

русским языком,

я стал плохо

тебя

понимать.

Это у

меня

проблемы с

русским

языком, я стал

с тобой

непонятно

разговаривать.

Положив

трубку, я тут

же поднял её

и набрал

номер. Мне

ответил

мужской

голос.

Шалом.

Могу я

поговорить с

господином

Рагером?

спросил я на

чистом

иврите.

В дни

моего визита

в Англию

иврита я не

знал и

общался с

Рагером на

идише. А вот теперь,

по

прошествии

семнадцати с

половиной

лет, иврит

если и не

стал моим

родным

языком, то уж

двоюродным

стал точно:

на нём мне

гораздо легче

общаться, чем

даже на

мамэ-лошн, а

ведь идиш я

слышал от

моих

родителей с

самого рождения.

Моего иврита

Рагер

никогда

прежде не слышал.

Шалом,

ответил

голос и продолжил

приказным

тоном: Скажи

ещё одно

слово!

Я

говорю с

господином

Рагером?

спросил я всё

на том же

иврите.

Шалом,

И'лья (с

ударением на

«И»), обыденно,

словно

только

накануне мы

обсуждали

результат

очередного

футбольного

или баскетбольного

матча.

Я

ощутил

мгновенное

помутнение

разума. Рука

невольно

опустилась, и

трубка выскользнула

из пальцев.

Второй рукой

я опёрся о

стену.

Наклонился,

поднял

трубку.

Алло!..

Я

спрашиваю:

где ты

находишься?

В

Беэр-Шеве.

У тебя

есть машина?

Разумеется.

Даю

тебе

десять

минут. Через

десять минут

предстать

передо мной!

Слушаюсь,

командир.

о

Через

четверть

часа Рагер

прижимал мою

голову к

своей

атлетической

грудной

клетке. Я

чувствовал

себя

маленьким

тщедушным человечком

рядом с

человечищем.

Через

четверть

часа Рагер

прижимал мою

голову к

своей

атлетической

грудной

клетке. Я

чувствовал

себя

маленьким

тщедушным человечком

рядом с

человечищем.

Что ты

будешь пить?

спросил

Рагер.

Можно

коньяк.

А я

виски с

содовой.

Мы

сидели в

креслах

около

журнального

столика и

разглядывали

один другого.

Так

замкнулся

предыдущий

круг. Так

началась

наша дружба.

И

продолжалась

она в течение

десятилетия,

пока Рагер

жил и

возглавлял

городской

совет

Беэр-Шевы.

Мне

посчастливилось

быть рядом с

Ижо Рагером

девять лет,

почти две

каденции.

Правда, от

штатной

должности в

муниципалитете

я отказался,

не хотел

рвать с

инженерной, и

к тому же любимой,

профессией.

Не

хочешь

работать за

деньги,

будешь работать

за любовь по

ночам. Но

знай:

работать придётся

много,

тяжело, не в

полную силу,

а с удвоенной

силой. Иначе

мы ничего в

городе сделать

не сможем.

Иногда

я брал на

работе

день-другой

в счёт очередного

отпуска,

иногда

оформлял командировку

в

заводоуправление.

Так

оно и шло год

за годом

о

Ижо,

сказал я,

когда в

трубке

послышался

его

улыбающийся

голос,

сегодня у нас

выступает

классик.

Будет полный

зал. Хорошо

бы тебе

поднятья на

сцену и сказать

пару добрых

слов.

Как

зовут

классика?

Жванецкий.

Михаэль

Михаэлович?

Михаил

Михайлович.

Почему вы,

русские,

всегда

уродуете

еврейские

имена?

Мы,

русские,

ничего не

уродуем.

Человека зовут

Михаил

Михайлович.

Так его назвали

папа с мамой.

Не Михаэлем,

а Михаилом. И

папа его не

Михаэль, а тоже

Михаил. Тебе

это не

нравится?

Очень

нравится.

Чего

же ты

придираешься?

Короче, до

которого

часа ты

сегодня

работаешь?

В пять

я дома.

Полчаса

искупаться и

приехать ко

мне. Ужинать

будем вместе.

Приму

душ на

заводе.

Приеду прямо

к тебе.

Ровно

в пять я

позвонил в

дверь

рагеровской

квартиры.

Ты

сегодня

обедал?

услышал я с

порога.

Да, на

заводе.

Тогда

что-нибудь

лёгкое. Идёт?

Проходи.

Мэр

вынул из

холодильника

бутылку

сухого белого

вина.

Хумус?

Да.

Быстро

приготовил

греческий

салат: нарезал

помидоры,

огурцы,

кубики

брынзы, жёлтого

сыра,

перемешал,

"ты какие

маслины

любишь?

белые?

чёрные?"

"безразлично",

"тогда

" сыпанул

из банки

мясистых

чёрных

маслин, "как

насчёт

солёных огурцов?"

"в порядке",

"в порядке

так в порядке

хлеб

ржаной?"

"конечно",

"масло оливковое?"

"какое же

ещё!". Мы

зачерпывали

питами хумус,

заправленный

терпкими восточными

специями,

запивали его

вином и

заедали

салатом.

Кто

такой

Жванецкий, я знаю,

можешь не

рассказывать.

Давай сочинять

речь.

"Дорогой

Жванецкий,

начал я. Ижо

стал за мной

записывать.

У нас в

Израиле, как

и у вас в России,

большинство

писателей

евреи".

Можешь не

переводить, я

понимаю.

Тогда

я ещё не знал,

что Рагер

владеет

русским

языком, и

удивился его

сообразительности.

Мэр исписал

под мою

диктовку

страницу

ивритскими

буквами с

подстрочной

огласовкой,

перечитал

бегло, без

акцента.

Ты

гений,

оценил я.

У меня

хороший

музыкальный

слух, а

мелодия

языка мне

знакома, мои

бабки с дедами

разговаривали

между собой

то по-русски, то

на идише, а

чаще на

мешанине из

обоих языков.

Вечером

перед

переполненным

залом наш мэр

поднялся на

сцену и на

хорошем русском

языке, не

заглядывая в

бумажку,

выдал Михаилу

Михайловичу

приветственную

речь. Довольный

Жванецкий

одобрительно

похохатывал,

зрители

рукоплескали.

Это

было время,

когда только

начинались

гастрольные

визиты из

СССР, каждый

концерт или

спектакль

становился

событием. Уже

шумно

отыграли

свои

программы

"Ореро" с

Бубой Кикабидзе

и Нани

Брегвадзе,

грузинская

община

бурлила и

одаривала

гостей щедрыми

дорогими

подарками

раззудись

плечо, размахнись

рука!

Появились

афиши

"Ансамбль

"Иберия"

впервые в

Израиле!"

По

радио

передали

страшные

репортажи о

погроме в

Тбилиси,

советская

власть применила

сапёрные

лопатки и газ

"черёмуха".

Концертный

зал был

переполнен.

Накануне

концерта мне

на работу

позвонил Рагер.

Вечером, в

шесть, у меня

встреча в

Иерусалиме, я

не успею к

началу.

Поднимись на

сцену, скажи,

что я

сожалею, что

я с ними

солидарен,

скажи, что ты

по моему

поручению

ну, в общем,

наговори как

можно больше

тёплых слов.

Мне очень

жаль, но

встречу

отменить

нельзя.

Я,

конечно,

выполнил

просьбу мэра.

У артистов

были

печальные

глаза.

На

сцену вышел

ведущий. Он

говорил и

по-грузински,

и по-русски, а

иногда

вставлял

фразы на

иврите.

У

нашего

народа

большое горе,

говорил ведущий.

Я думаю, что

горе нашего народа

понятно

еврейскому

народу. Мы

начнём выступление

в вашем

городе с

молитвы.

Артисты

опустились

на колени.

Люди в зале

встали. В

наступившей

тишине

зазвучало мужское

многоголосье.

У меня, да,

думаю, не только

у меня,

запершило в

горле

Во

время

антракта я

стал

метаться

между комнатами,

спрашивал:

Где

тут телефон?

Мне нужно

срочно

позвонить

мэру.

Какой-то

мужчина

вынул из

кармана ключ,

"иди за мной",

отпер дверь,

включил свет,

"звони".

Рагер

был уже дома.

Я рассказал

ему о концерте.

Ижо, ты

должен с ними

встретиться.

Скажи

им, что я

приглашаю их

после

концерта в

"Яд ле-баним"*.

* "Яд

ле-баним" (ивр.)

"Памяти сыновей"

музей

памяти

погибших в

войнах Израиля,

персонал и

общественный

совет музея

состоят из

родителей погибших

солдат. Такие

музеи

имеются во

многих

городах

страны.

Длинный

стол был

уставлен

бутылками с

белым вином и

фруктами,

было много

винограда. Ижо

пожимал

гостям руки,

поднял бокал.

Он говорил на

иврите, я

переводил.

Меня

поразила одна

фраза мэра:

Я

всегда

вспоминаю

ваш

прекрасный

город, может

быть, один из

самых

красивых, виденных

мною в жизни.

Преступник

тот, кто поднял

на него руку.

В

ответ на мой

вопросительный

взгляд Ижо

шепнул:

Не

сейчас,

потом

Грузины

были

непривычно

тихи и

серьёзны. Они

произносили

немногословные

тосты, "не переводи,

всё понятно

без

перевода",

сказал мэр.

Мы проводили

гостей до

отеля, шли

пешком

большой

нешумной компанией,

молча пожали

на прощанье

руки.

Мир

вам, сказал

Рагер

по-русски.

Шалом.

Шалом

алейхем,

отвечали

грузины. Мы помахали

им вслед.

Едем

ко мне,

посидим

предложил

мне мэр.

Вот

что я услышал

в тот вечер.

Ещё не

было алии,

вернее, не

было большой

алии, но

советские

евреи

проснулись,

они

перестали

быть

"евреями

молчания", как

их называли у

нас долгие

годы. Меня

вызвали в

канцелярию

Голды.

"Группа

грузинских евреев

написала

письмо,

сказали мне.

Личное

письмо

премьер-министру

Израиля. Они

отказались

передать это

письмо через

иностранных

корреспондентов,

как это

теперь принято

в Москве. Они

сообщили, что

вручат письмо

только

личному

представителю

премьер-министра

Израиля. Как?

А вот как: по

такому-то

адресу в

Тбилиси

должен

прийти

человек от Голды

и назвать

определённый

пароль. Только

ему из рук в

руки будет

передано

письмо в

запечатанном

конверте".

"Ты должен добраться

до Тбилиси,

найти адрес и

там назвать

пароль,

сказали мне.

Потом вернёшься

в Иерусалим и

передашь

конверт лично

премьер-министру

из рук в руки.

Мы обязаны уважать

волю

написавших и

подписавших

письмо людей.

Постарайся

не провалить

это дело". Так

я оказался в

Тбилиси под

чужим именем,

с чужим

паспортом. А

потом

передал конверт

Голде из рук

в руки.

Но как

же

Не задавай

вопросов,

лучше давай

выпьем.

о

Ижо,

попросил я

однажды

вечером,

когда мы уже

опустошили

по первому

бокалу и

наполнили по

второму,

после

стольких лет

тебе, конечно,

есть что

рассказать.

Он

встал,

подошёл к

окну, за

которым

расстилался

его город,

признавший

нового мэра,

проголосовавший

за него

(более

шестидесяти

процентов

жителей

Беэр-Шевы,

более восьмидесяти

процентов

среди

репатриантов

из СССР).

Это

было в другой

стране, в

противоположном

углу Земного

шара (ха-ха, в

"углу шара" это

хорошо!), меня

не звали

тогда

Ицхаком, и фамилия

моя не была

Рагер. Всё

было другое

Спиной,

затылком я

стал

чувствовать,

что каждое

утро, когда я

выхожу из

дома и

направляюсь

к автомобилю,

за мной

наблюдает

пара глаз

из-за

соседнего

угла. Ощущение

стало

навязчивым, я

мельком стал

обозревать местность

и заметил в

кустах мужскую

фигуру.

Каждое утро

незнакомый

мужчина,

скрытый

кустарником,

следил за

тем, как я выхожу

из подъезда,

открываю

машину,

сажусь, завожу

мотор,

отъезжаю. Мне

стало казаться,

что за моей

машиной

следует его

машина или,

может быть,

машина

кого-то

другого, но

она сопровождает

меня по

улицам

города. Я

стал менять маршрут

и в зеркало

наблюдать за

дорогой позади

меня. Нет, я

ошибся, никто

за мной не

ехал, я

становился

мнительным, а

в нашем деле

это

серьёзная

помеха. Но,

тем не менее,

мужчина по

утрам в

кустах был фактом,

его

присутствие

нельзя было

объяснить

мнительностью

или расстроенными

нервами, он

дожидался

моего появления

и не покидал

своего поста

до моего отъезда.

Я

сообщил

руководству,

и оно решило,

что

необходимо

прервать моё

пребывание в

той стране,

потому что

разоблачение

могло

привести к

нежелательным

последствиям.

Получив

"добро" на

свёртывание

всех дел, я приобрёл

авиабилет и

приготовился

к отъезду.

Спустившись

на стоянку, я

оглядел двор

и увидел

стоявшую за

углом в кустах

знакомую

фигуру. Я

приблизился

к машине,

наклонился,

сделал вид,

что

осматриваю

шины. Правую

руку я держал

в кармане и

зажимал там

готовый к

выстрелу

пистолет.

"Если он

приблизится

и попытается

помешать мне,

решил я,

выстрелю и в

аэропорт.

Только бы успеть

"

Я осматривал

колёса и

искоса

наблюдал за

мужчиной.

Вдруг он

вышел из укрытия

и направился

ко мне. Я

распрямился,

положил

палец на

курок. "Раз

"

Он приблизился,

протянул

руку,

коснулся

моей руки. "Два

"

"Вы,

конечно,

заметили, что

я уже

некоторое время

наблюдаю за

вами,

произнёс он,

поглаживая

мою руку. "Два

с половиной

"

Признайтесь,

что заметили.

Да? "Два и три

четверти

"

Ты мне

перейдя на

"ты", он пожал

мою руку,

нравишься.

Очень. Я влюблён

в тебя". Он

пристально

смотрел мне в

глаза и ждал

ответа, а я

всё не

решался

снять палец с

курка.

Стрелять в

сложившейся

ситуации

было глупо. Я

отступил на

шаг,

распахнул дверь

машины,

быстро

забросил

себя внутрь, повернул

ключ и

умчался. Бегство

из страны,

прекращение

работы мы,

естественно,

отменили,

лишь

пришлось

съехать с той

квартиры,

сменить

адрес. Я

прослужил

там ещё года

два

Ижо

допил виски с

содовой,

подошёл к

столику,

насадил

маслину на

зубочистку.

Нам

тогда

удалось

предотвратить

крупную акцию

против

Израиля.

Хорошо, что

он оказался гомосеком,

а не

контрразведчиком.

о

Мэр

позвонил мне

в Содом на

работу.

Мэр

позвонил мне

в Содом на

работу.

Русский

посол

заказал

билет на

концерт Синфониетты.

Позвони в

кассу,

попроси забронировать

два места

для тебя и

для меня рядом

с послом. А

ему позвони в

посольство и

скажи, что я

прошу его

быть сегодня

моим гостем.

Солировал

бывший

альтист

"Виртуозов Москвы",

с которым

Бовин был

знаком

прежде. Перед

началом

концерта я

представил

посла и мэра

друг другу,

они пожали

руки, сели через

место, я

между ними,

для перевода.

Во время

антракта Рагер

пригласил

посла отужинать

в ресторане,

приглашение

было с благодарностью

принято.

В

ресторанчике

"Ранчо" при

заправочной

станции было

не много

посетителей,

вскоре и они

расплатились

и ушли, и мы

остались

одни. Мяса

было много,

приготовлено

оно было превосходно,

Рагер хотел

было

заказать к

нему красного

вина, но тут

же понял свою

оплошность,

попросил

водки:

"Принеси

«Смирновской»",

сказал

официанту со

знанием дела.

Водка

была

холодная до

запотелости

бутылки, мясо

горячее до

шипения.

Выпили под

дежурные

тосты "за

мир, дружбу и

процветание".

Из динамиков

лилась негромкая

музыка

Двенадцатая

рапсодия

Ф.Листа.

Бовин стал

подпевать.

Рагер

подхватил эстафету

и,

демонстрируя

истинную

музыкальность,

повёл вторым

голосом

через терцию

и сексту

мастерски!

Бовин

взвинтил

голос вверх,

вышел на

триоли. Я

вспомнил

"Певцов" И.С.Тургенева:

очень похоже!

Посоревновались,

посмеялись,

налили и выпили,

закусили. Я

любовался

этими необыкновенными

собутыльниками.

Вскоре

оказалось,

что я могу

спокойно

выпивать и

закусывать,

не обращая ни

на кого

внимания: в

моей роли

переводчика

ни посол, ни

мэр (бывший

разведчик,

долго

скрывавший,

по

соображениям

конспирации,

своё

виртуозное

владение русским

языком)

нисколько не

нуждались.

Сегодня

я жалею, что

не записал их

беседу ни на

магнитофон,

ни на хотя бы!

на клочок бумаги

или салфетки.

Начались

воспоминания.

В 1970

году, когда

прошёл суд в

Ленинграде, я

выехал в

Испанию,

начал Рагер.

Так

это был ты!

воскликнул

Бовин. Ну да,

нам сообщили,

что какой-то

израильтянин

подбивает

Франко... Так

это был ты!* Я

сказал тогда

Андропову:

"Они нас

переиграли.

Придётся

отменять

приговоры,

чтобы не обосраться

перед всем

миром". Так

это был ты!

* После

расстрельного

приговора

Э.Кузнецову и

М.Дымшицу на

Ленинградском

процессе 1970

года Голда

поручила И.Рагеру

выехать на

Запад и

сделать всё,

чтобы заставить

советские

власти отменить

решение суда.

Рагер

направился в

Испанию и

встретился с

её

правителем

генералиссимусом

Франсиско

Франко, который

знал об

еврейском

происхождении

своих

предков

(мараны, т.е.

насильно

крещённые

инквизицией

испанские

евреи). Во

время Второй

мировой войны

Ф.Франко

поручил

испанским

дипломатам в

оккупированной

нацистами

Европе

выдавать

преследуемым

евреям испанские

паспорта, что

спасало их от

департации и

уничтожения.

У тебя

появился

шанс ещё раз

помочь моему народу,

обратился

по-испански

И.Рагер к дуче.

Помилуй

приговорённых

у вас к

смертной

казни

баскских

террористов.

Чем это

поможет

евреям?

удивился

Франко.

Это наша

забота.

Баски

были

помилованы.

В мире

поднялась

буря: фашист

Франко помиловал

террористов,

на руках

которых была

кровь невинно

убиенных, а

"прогрессивный"

советский

режим

приговорил к

смерти двух

молодых

людей только

за замысел

похитить

самолёт.

Советским

властям

пришлось

отступить. Смертный

приговор был

отменён.

И

пошло-поехало.

Рагер

рассказывал

Бовину, какие

шаги он

предпринимал,

чтобы поставить

советские

власти перед

необходимостью

ослабить

преследования

еврейских активистов,

Бовин

радовался:

"Мы это

предусмотрели,

я сказал

Андропову...",

на что Рагер

парировал: "Я

знал, что вы

это

предусмотрите,

и

приготовил..."

"Ух ты,

удивлялся Бовин,

это было нам

ниже пояса.

Молодец!"

Они

забыли и обо

мне, и о

Ференце

Листе с его

Двенадцатой

рапсодией.

Стояла глубокая

ночь, было

много выпито

и съедено, и

переговорено,

и ночь та

канула в

Лету. Остались

воспоминания...

Они

подружились.

Не раз Бовин

звонил мне:

Давно

не виделся с

твоим

шпионом.

Пусть закажет

мне место в

гостинице.

о

К мэру

Беэр-Шевы

приехал

министр

инфраструктуры

Израиля

Ариэль Шарон.

Рагера

с Ариком

связывала

давняя

боевая дружба:

подполковник

армии

обороны Израиля,

Ицхак Рагер

руководил

многими

операциями

во время

Шестидневной

войны, его подписи

увековечили

арабскую

капитуляцию

в городах вокруг

Иерусалима:

Гило, Вифлеем

(Бейт-Лехем),

ещё

несколько

населённых

пунктов.

Срочно

приезжай,

есть

разговор,

сказал мне по

телефону мэр.

Разговор

шёл о

строительстве

в Беэр-Шеве караванного

посёлка.

(Подчеркну

опять в

скобках

такую

немаловажную

подробность.

Последний

большой

всплеск алии

семидесятых

произошёл в 1979

году, с тех

пор ворота в

Железном занавесе

в течение

десяти лет

были почти

герметично

задраены.

Рабочих мест

в стране не было,

жилищное

строительство

было

практически

прекращено,

система

абсорбции

разрушена

за неимением

олим

неразумно

тратить средства

на

содержание

центров

абсорбции, ульпанов,

учителей,

чиновников

И

вдруг прорыв

плотины,

лавина,

половодье. Маленькая

страна,

жившая все

годы в состоянии

непрекращающейся

войны, должна

была на ходу

организоваться

для приёма

новых

граждан, не

забывая при

этом ни о

внешнем

враге, ни о

своих нелегко

живущих

гражданах.

Задача

казалась невыполнимой,

тем не менее

её

необходимо было

выполнить.)

Решай на

месте, да или

нет,

раздумывать

некогда, по-военному

приказал

генерал в

отставке

Шарон

подполковнику

запаса

Рагеру. Если

"да" строй,

если "нет"

отдам другому

мэру. Ты у

меня первый,

но не

единственный.

Что ты

думаешь?

взглянул на

меня Рагер.

Я ничего не

думаю,

ответил я.

Мне нужно

знать все

"за" и все

"против".

С

Ариком я тоже

был давно и

хорошо

знаком, в середине

семидесятых

снабжал его маму

Веру русской

литературой,

которую она охотно

и жадно

поглощала.

"Против" нет

ничего, всё

только "за",

сказал Арик.

Мы построим

городу всю инфраструктуру:

проведём

воду,

электричество,

канализацию,

очистим и

благоустроим

участки.

Когда

потребность

во временном

жилье

закончится,

сможете

снести

караваны и строить

виллы, всё

для этого уже

готово без

затрат из

городского

бюджета.

Арик, ты

предлагаешь

мне

построить в

моём городе

концлагерь.

Бараки будут

стоять, прижатые

один к

другому, у

людей не

будет работы,

скученность,

незанятость,

пьянство, наркотики,

проституция,

семейные

драмы, поножовщина,

преступность.

Мы это уже проходили.

Все

претензии

будут ко мне,

я стану самым

непопулярным

мэром в

стране.

Смотри

дальше

собственного

носа,

возразил

министр. С

ростом

населения

появятся

рабочие

места, люди

постепенно

устроятся,

начнут

зарабатывать,

переедут на

постоянные

квартиры,

город

вырастет, а

плохое забудется.

Твой город

будет

говорить

по-русски, а

молодые на

иврите, они

пойдут в

театр, в библиотеку,

на концерты,

а дети в

садики, школы

и

университет.

Ты станешь

самым

популярным

мэром в

Израиле.

Что ты

думаешь?

теперь Арик

задал мне

вопрос

по-русски, он

любил при

случае

блеснуть своим

картавым

русским

языком.

Конечно,

караванный

городок

построили, и

его заселили

новыми

репатриантами

в подавляющем

большинстве

из стран СНГ,

но встречались

и чернокожие

евреи из

Эфиопии.

Между выстроенными

рядами

двухквартирными

бараками

пролегли

новые дороги,

пошли

автобусы,

появились

муниципальные

детские сады.

Прошло

какое-то не

очень длительное

время, и

около

некоторых

бараков стали

парковаться

новенькие

"олимовские"

автомобили

репатрианты

находили

работу, обустраивались.

о

У тебя

остаётся

время для

чтения? Какие

книги ты

читаешь?

Если я

за год

прочитываю

три книги,

это хорошо,

очень хорошо.

Ты же знаешь:

я встаю в пять,

в шесть

начинаю обход

города,

особенно те

места, где

вчера прорвало

водопровод

или

канализацию,

или

обвалился

балкон, или

много "или", к

сожалению,

случается у

нас

ежедневно. В

восемь вхожу

в кабинет,

просматриваю

вчерашнюю

почту до девяти.

В девять

начинается

рабочий день.

О каком

чтении можно

говорить?

Поэтому три

книги за год

желаемая, но

почти

непозволительная

роскошь. Две

книги я всё

же прочитываю.

Первая Тора.

Вторая "Сто

лет одиночества"

Маркеса. Ты

читал?

Я

вынужден был

признаться:

нет, не читал.

В годы моего

пребывания в

СССР Маркеса,

насколько

мне помнится,

там не

печатали. Как

и Тору. Теперь

печатают.

Теперь и

Тору, и

Маркеса я

читал, многое

по несколько

раз.

Например,

"Сто лет одиночества".

Ну, и, конечно,

Тору.

На

каком языке

ты читаешь

Маркеса?

Первый

раз прочитал

по-английски.

Потом в оригинале.

С тех пор

читаю только

в оригинале.

Ты

любишь

анекдоты?

Расскажи

первый пришедший

в голову

анекдот.

Встречаются

в космосе два

корабля

земной и

внеземной. На

каждом пара

пассажиров

мужчина и

женщина. Находят

общий язык и

договариваются:

обменяться

партнёрами,

чтобы

разобраться,

как

происходит

воспроизводство

потомства на

их планетах.

Инопланетянин

заводит

земную

женщину в

комнату с

большим

количеством

баночек, пробирок,

колб. Берёт

колбу, плюёт

в неё, предлагает

гостье:

"Плюнь". Она

выполняет его

просьбу. Он

берёт пестик

и начинает

перемешивать.

Через

некоторое

время из

колбы раздаётся

детский плач,

ребёнок

готов. Земной

мужчина

приводит

инопланетянку

в спальню,

раздевается,

раздевает

гостью,

укладывает

её в постель

и

принимается

за

воспроизводство.

Когда

действо

наконец

заканчивается,

женщина

удивлённо

спрашивает:

"Где же ребёнок?"

"Ребёнок

появится

только через

девять

месяцев",

отвечает

землянин.

"Почему же ты

перестал

перемешивать?"

недовольно

спрашивает

женщина.

Поздний

вечер. Мы

засиделись,

завтра на заседании

городского

совета нужно

докладывать

о положении с

трудоустройством

репатриантов,

принять

какие-то

решения,

провести

голосование,

убедить

несогласных.

Я не

заставляю

инженеров,

врачей, учёных

работать

дворниками.

Но те, кто во

время

изучения

иврита

захочет

подработать,

должны

получить

такую

возможность.

В этом ничего

зазорного я

не вижу.

Поднимем

зарплату дворников

до

до двух

тысяч

шекелей, это

в дополнение

к корзине

абсорбции,

без её уменьшения.

Выдадим

спецодежду.

Пока как-то

выучат язык,

пока найдут

работу по

специальности

пусть

получат

такую возможность

кто захочет.

Вдруг

стук в дверь.

Не звонок, а

удар, ещё удар

и ещё. Ижо

сбрасывает

цепочку, поворачивает

ключ,

распахивает,

на пороге

стоит его

зам. Волосы

взъерошены,

лоб густо покрыт

крупными

каплями пота,

зрачки

расширены,

дыхание

частое и прерывистое.

Вдруг

стук в дверь.

Не звонок, а

удар, ещё удар

и ещё. Ижо

сбрасывает

цепочку, поворачивает

ключ,

распахивает,

на пороге

стоит его

зам. Волосы

взъерошены,

лоб густо покрыт

крупными

каплями пота,

зрачки

расширены,

дыхание

частое и прерывистое.

Входи,

берёт гостя

за локоть мэр

и вводит в комнату.

А ты иди, иди

домой,

торопливо обращается

Ижо ко мне,

иди-иди, не задерживайся,

я всё решил

иди, это

зрелище не

для тебя.

Торопливо

прощаюсь и

ухожу. Рагер

вообще старается

держать меня

подальше от

разборок, грязи,

раздоров,

склок. "Это не

для тебя"

говорит он

мне, если

возникают

подобные

ситуации.

Но от

одного

оградить не

сумел: от

вызова к следователю,

занимавшемуся

расследованием

злоупотреблений

в мэрии и в

Фонде

развития города.

Мэру

Беэр-Шевы и

председателю

Фонда угрожало

открытие

уголовного

дела. Местные

газеты и

еженедельники,

как им и было,

очевидно,

положено (право

граждан на

свободное

получение

информации незыблемо)

соревновались

между собой в

количестве

грязи и

компромата, выплеснутых

на их

страницы.

Рагер

слёг в

больницу.

Установили

рак, но не

могли

определить

место

расположения

опухоли. Мэра

увезли в США,

в какой-то

очень

специализированный

госпиталь. С

большим

трудом

обнаружили:

опухоль

редчайший случай!

аппендикса.

Прооперировали.

Сказали со

всей

прямотой и

откровенностью:

шансов нет,

ну, просто

никаких.

Просто

никаких?

переспросил

Рагер.

Опухоль

можно

подавить

химией, но

придётся

вводить

такую дозу,

какую не выдержит

даже лошадь.

А если

не вводить,

ведь тогда

приговор окончательный.

Верно?

Значит, надо

вводить.

Ввели.

Выдержал,

ожил.

Выписался из

больницы.

Я

позвонил

Бовину, и он

приехал в Беэр-Шеву.

Рагер

принимал нас

дома. Он

похудел,

выглядел

подтянутым.

Сам

приготовил

кофе, мы

сидели за

столом,

шутили, много

смеялись и

делились

планами.

о

Я знаю,

с точностью

до минуты, до

секунды знаю,

когда в меня

вселилась

эта болезнь.

Я открыл

почтовый

ящик, там

лежало

письмо.

Официальное

письмо на

бланке с

государственным

гербом. Я

прочитал:

"Государство

Израиль

против

Ицхака

Рагера". Это

было извещение

о начале

расследования.

Я почувствовал:

в меня

вселился

недуг.

Смертельный.

Я

утаил от Рагера,

что и меня

вызывали к

следователю.

В чём

его обвиняют?

спросил я

немолодого офицера

полиции.

В

неправильном

оформлении

отчётной

документации

по

командировочным

расходам. Он

ездил в

Америку по

делам мэрии и

Фонда, а

документы

оформлял

неправильно.

На них стоит

и твоя

подпись как

секретаря Фонда.

О

какой сумме

идёт речь?

Двадцать

девять тысяч.

Долларов?

Нет,

шекелей.

Половина

месячной

зарплаты

Мэр

эти деньги

присвоил?

Конечно, нет.

Он их

неправильно

оформил.

Это

уголовное

преступление?

Следователь

помолчал,

закурил.

Будь

моя воля,

наконец,

сказал он, я

бы это расследование

давно

прекратил. Вчера.

Нет,

позавчера. Я

его вообще не

начинал бы.

Когда мы

опечатали

кабинет мэра

и произвели

обыск, в

ящике его

стола мы

обнаружили

квитанции на

десятки

тысяч

долларов. Непредъявленные

квитанции!

за расходы во

время

зарубежных

командировок.

Выходит, он

тратил

собственные

деньги и

забывал

предъявлять

квитанции к

оплате. У

него не было

на это

времени. О

каких

нарушениях

может идти

речь?! Но есть

силы

Они

требуют

довести

расследование

до конца.

До

какого конца?

До

предъявления

обвинения. До

суда.

Но

ведь суд его

оправдает!

Это

уже неважно.

Суды в

Израиле

длятся годами,

иногда

десятилетиями

Против меня

тоже будет

начато

расследование?

Кому

ты нужен! в

сердцах

проговорил

следователь.

Я тебя даже

допрашивать

не стану, а вызвал

только для

проформы. Ты

свободен, можешь

идти.

И я

пошёл.

о

Дело

рассыпалось.

Расследование

прекратили

без

предъявления

обвинения. На

могиле Рагера

премьер- министр

Израиля

Беньямин

Натанияу,

прибывший на

похороны, от

имени

правительства

попросил у

покойного

прощения

министр

Израиля

Беньямин

Натанияу,

прибывший на

похороны, от

имени

правительства

попросил у

покойного

прощения

о

В день

смерти

Рагера Бовин,

закончивший

свою

каденцию

посла,

вылетал на

родину, поэтому

на похороны

приехать не

смог. Он прилетел

на вечер памяти

Рагера,

который мы

проводили в

зале городской

консерватории.

Он прилетел,

и приехал в

Беэр-Шеву, и

поднялся на

сцену.

Мы с

вашим мэром

много лет

занимались одними

и теми же

вопросами,

сказал

бывший посол

России в

притихший

зал. Мы

занимались

одним и тем  же по

разные

стороны

Железного

Занавеса, друг

против друга.

К счастью, он

переиграл

меня, он оказался

победителем.

И именно

поэтому вы

все находитесь

сейчас здесь.

же по

разные

стороны

Железного

Занавеса, друг

против друга.

К счастью, он

переиграл

меня, он оказался

победителем.

И именно

поэтому вы

все находитесь

сейчас здесь.

Я

сидел на

сцене, потому

что, как

секретарь Фонда

развития

Беэр-Шевы и

бывший помощник

бывшего мэра,

был ведущим

вечера.

Александр

Евгеньевич,

поэтому и вы

сегодня

здесь,

вставил я реплику.

Бовин

улыбнулся,

кивнул.

Твоя,

Илья, правда,

согласился

он.

о

Теперь

центральная

улица

Беэр-Шевы

носит название

"Аллея

Ицхака

Рагера". Имя покойного

мэра носит

средняя

школа.

Ежегодно

вручаются

премии и

стипендии

имени Ицхака

Рагера, в

годовщину

его смерти на

кладбище

проводятся

государственные

церемонии у

камня на его

могиле.

А я

лишился

друга.

Вспоминается

симоновское:

"Был у меня

хороший друг,

\ Куда уж лучше

быть

"

РИМ

В

римском

аэропорту

меня

встретил

двухметровый

красавец,

который

тянул на голливудского

супермена,

никак не

меньше.

Иеуда

Гранит,

представился

он. Ни

русского, ни

немецкого,

ни,

разумеется,

идиша он не

знал.

Итальянский

и ладино, два

его родных

языка, затем

иврит,

английский,

французский,

испанский,

ещё, наверно,

какие-нибудь,

но ни одного

общего со

мной.

Гранит

привёз меня в

офис, вокруг

на столах, на

диване, на

креслах, на

полу листы

заполненной

текстами и

фотографиями

бумаги гранки.

Редакция

газеты

"Шалом" на

итальянском

языке, это

Гранит

сказал мне

по-итальянски,

но я понял.

Вбежала

суетливая

ветхая старушка

и

затараторила

сразу

по-итальянски

и по-русски.

Меня

называют

Ирена Гароши,

я

председатель

общества

"Италия-Израэ'л",

представилась

она. Мы будем

работать

вместе. Вы по-италийски

не говорите,

не то

спросила, не

то сообщила

мне Ирена.

"По-италийски"

я не говорил.

Я

польская

еврейка,

рассказывала

мне то ли

синьора, то

ли пани

Ирена, одновременно

разговаривая

по-итальянски

с молодым человеком,

крепко

пожавшим мне

руку, да так её

и не

выпустившим.

Это главный

редактор, сказала

Ирена,

представила

меня синьору

редактору, я

только понял,

что я

"индженéрэ Илья".

В лагере я

познакомилась

с итальянским

узником, он

назывался

Гароши, смешно,

не правда ли

"Гароши",

ха-ха-ха,

после войны

он стал

"профессóрэ

Гароши", и это

было уже не

так смешно,

но то что он

стал ещё и

моим мужем,

это было для

него

прискорбно

на всю жизнь.

Он профессор

истории, не

еврей, но

любил и любит

только евреек,

ха-ха-ха, хотя

после

знакомства

со мной должен

был их

возненавидеть.

Чудак!

Вбежала

веснущатая

девица,

тощенькая и

говорливая.

Сверкнула

глазками

вправо, влево,

спросила:

English, иврит? Italiano?

Русский,

идиш

ответил я и,

подумав,

добавил: Deutsch.

Ломир

рэдн ойф ди

мамэ-лошн*,

обрадовалась

она и так

лихо

затараторила

на великолепном

идише, что я

остолбенел

от удивления:

давно я

такого не

слыхивал.

* Ломир

рэдн ойф ди

мамэ-лошн. (идиш)

Будем

разговаривать

на языке мамы

(так евреи

любовно

называют

идиш).

Вечером

Гранит повёз

нас всех и

ещё двух девиц

и высокого

худого парня

в ночной

клуб.

За

столиками

сидели пары и

компании по

три-четыре

человека,

наша была

самая многочисленная.

Подали

пиво и

солёный

горошек.

Интерьер

был выдержан

в стиле

сырого подвала.

Маленькие

оконца

располагались

под потолком,

стены

расписаны

пятнами

плесени. Разновысокие,

словно

запылённые,

лампочки

густо усеяны

мелкими

пятнышками

якобы мушиного

помёта,

провода

опутаны

якобы

паутиной.

Великолепная,

прекрасно

придуманная,

продуманная

и

выполненная

стилизация

ветхость и

запущенность.

На

приземистом

помосте

рояль. Вышел

и поклонился

обаятельный

пианист, сел

и заиграл

неаполитанскую

песню,

наклонился к

микрофону и

запел мягким

низким

баритоном. Открылась

боковая

дверца, в ней

появился человек

с гитарой,

его тенор

взлетел над

баритоном

пианиста, и

присутствующие

зааплодировали.

Весь

Рим приходит

сюда

их

послушать,

сказала пани

Гароши. Они

большие артисты.

Пианист

взглянул в

нашу сторону

и, уловив, очевидно,

русскую речь,

заиграл и

запел "Подмосковные

вечера",

чисто, словно

всю жизнь разговаривал

только

по-русски.

Тенор тут же

подхватил

песню.

Мы

израильтяне,

сказал

Гранит

музыкантам

по-итальянски,

и те тут же

переключились

на "Хавва

нагила" на

иврите. Зал с

воодушевлением

подпевал.

Неужели все

здесь

израильтяне?

спросил я Ирену.

Нет,

что вы, они

католики.

Итальянцы